四中全会精神在基层丨新疆盐碱地实现“粮渔双收”新突破

发布时间: 2025年11月13日 10:50:50 来源:天山网-新疆日报原创

天山网-新疆日报讯(记者谢慧变报道)红薯亩产3025公斤、花生亩产195公斤、棉花亩产215公斤——近日,兵团第一师十四团金杨镇的重度盐碱地上传来喜讯:浙江大学动物科学学院高级实验师董伟仁团队创下的这一纪录,达到以往同类地块首年收成的3倍。

董伟仁团队在生荒盐碱地上试种的红薯亩产达3025公斤。阿迪力·艾尼摄

曾经寸草不生的这片土地,如今焕发出勃勃生机。玉米挺拔,棉花吐絮,红薯与花生硕果累累,一旁的养殖池中珍珠龙胆石斑鱼自在游弋。这幅“粮渔双收”的图景,源自董伟仁团队研发的“基于盐碱水多级资源化利用的盐碱地生态循环农业系统”。

这一实践生动诠释了党的二十届四中全会“加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”的理念。

面对阿拉尔市盐碱地治理难题,董伟仁团队创新提出“共生”理念。“我们从关键要素‘水’入手,构建了‘水—田—渔—林’四级资源化循环利用体系。”董伟仁介绍,该系统通过盐碱水淡化设备将盐碱水分流:得到的淡水作为灌溉用水,而浓水调配成“类海水”,用于养殖海产品。养殖尾水还能再次利用,用于灌溉固沙植物,实现压碱与施肥双重功效。

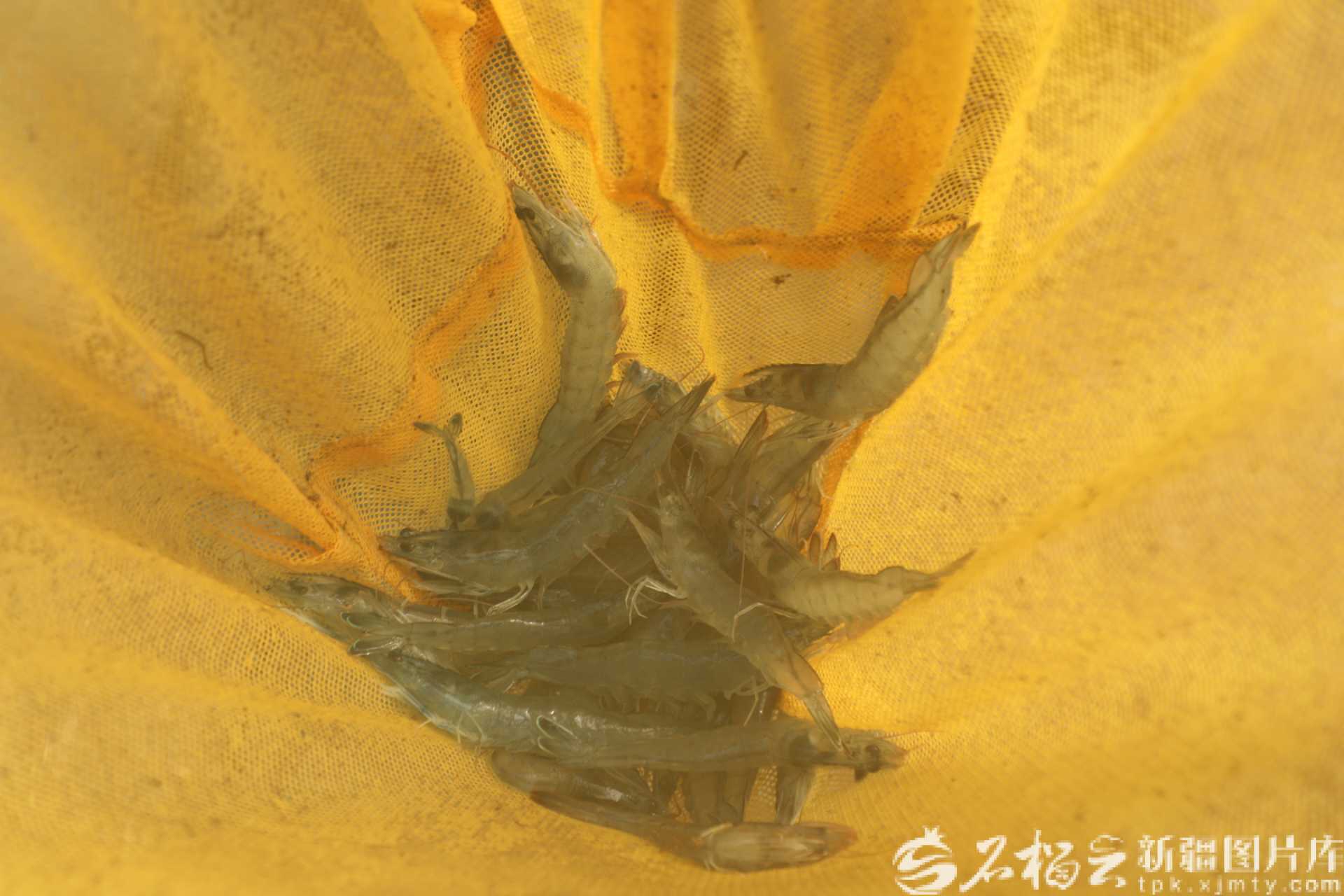

试验田旁边养殖的南美白对虾已于9月上市。阿迪力·艾尼摄

“系统全程零外部淡水输入、零废水排放,实现了盐碱水资源梯次利用和系统自循环。”董伟仁说。

“以前这种地第一年根本种不出东西,现在能有这样的收成,想都不敢想!”种植户刘玉青感慨道。

董伟仁说,试验的成功证明,该技术不仅能实现作物种植,还能通过循环水肥持续改良土壤。高价值水产养殖与农业结合的“以渔补农”模式,实现了对生态修复的价值反哺。

对于未来,董伟仁信心十足:“我们不仅要让土地‘绿起来’,更要让技术‘推得开、用得起’。”该模式可配套光伏发电,直接利用原本荒置的盐碱水,能产生较好的经济效益,在西北干旱、半干旱地区具有大规模推广潜力。

目前,董伟仁团队正积极对接社会资本,计划明年建成百亩示范基地,长远目标是实现万亩级的推广应用,为国家粮食安全和区域生态改善贡献力量。